Das Recycling von Nebenprodukten gewinnt zunehmend an Bedeutung, um Ressourcen effizienter zu nutzen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Optimierte Prozesse ermöglichen eine hochwertige Nutzung dieser oftmals ungenutzten Materialien. Dieser Artikel untersucht innovative Verfahren und Technologien, die das Potenzial von Nebenprodukten zur Wertschöpfung nachhaltig steigern.

Inhalte

- – Bedeutung der Nebenproduktnutzung

- – Effiziente Sammlung und Sortierung

- – Innovative Aufbereitungstechnologien

- – Qualitätssteigerung durch Prozesskontrolle

- – Wirtschaftliche Potenziale und Nachhaltigkeit

– Bedeutung der Nebenproduktnutzung

Die Nutzung von Nebenprodukten entfaltet ein erhebliches Potenzial, um ökologische und ökonomische Vorteile zu realisieren. Durch die gezielte Integration dieser Stoffe in Produktionsprozesse können Ressourcen geschont und Abfallmengen signifikant reduziert werden. Dies trägt nicht nur zur Verringerung von Deponievolumen bei, sondern senkt auch den Verbrauch von Primärrohstoffen, was langfristig die Umweltbelastung mindert.

Darüber hinaus ermöglicht eine hochwertige Verwertung von Nebenprodukten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen. Besonders relevant sind hierbei:

- Rohstoffersatz: Substitution teurer oder knapper Materialien durch Nebenprodukte.

- Energieeinsparung: Nutzung energiereicher Nebenprodukte zur Prozessoptimierung.

- Kostensenkung: Reduzierung von Entsorgungskosten und Einkaufspreisen.

- Innovationsförderung: Entwicklung neuer Produkte und Verfahren.

| Nutzenaspekt | Beispiel | Auswirkung |

|---|---|---|

| Rohstoffersatz | Holzspäne als Pelletrohstoff | Ressourcenschonung |

| Energieeinsparung | Brennstoffe aus organischen Nebenprodukten | Verringerung fossiler Energie |

| Kostensenkung | Wiederverwendung von Produktionsabfällen | Geringere Entsorgungskosten |

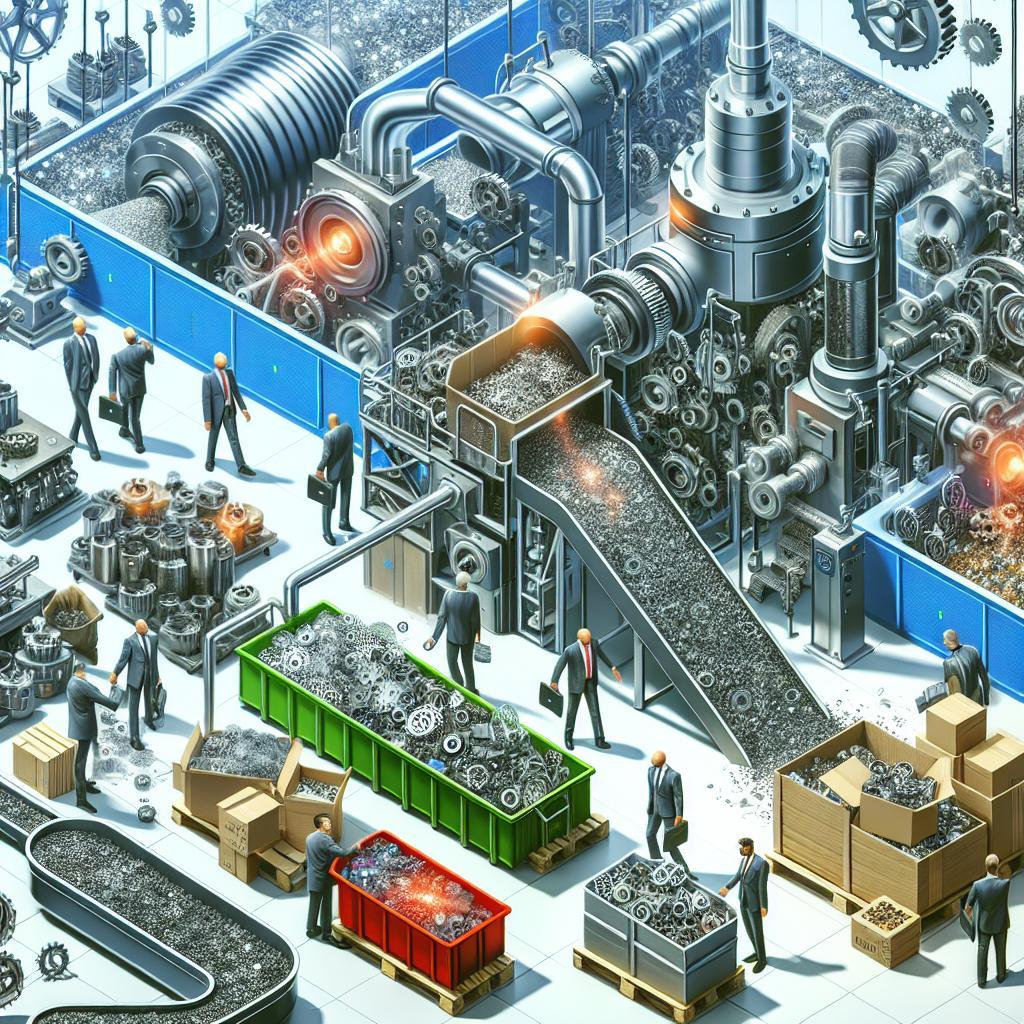

– Effiziente Sammlung und Sortierung

Ein fundamentaler Schritt für die erfolgreiche Nutzung von Nebenprodukten liegt in der systematischen Erfassung und Differenzierung der Materialien direkt an der Quelle. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie automatisierte Förderbänder und intelligente Sensorsysteme, kann eine präzise Sortierung bereits im ersten Verarbeitungsschritt gewährleistet werden. Dies minimiert nicht nur die Kontamination der Nebenprodukte, sondern steigert auch erheblich die Qualität des recycelten Materials, was zu einer höheren Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des gesamten Prozesses beiträgt.

Zur Unterstützung dieser effizienten Erfassung und Sortierung ist ein strukturierter Ablauf empfehlenswert, der unter anderem folgende Maßnahmen umfasst:

- Integration von Trenntechnologien: Optische, magnetische und manuelle Sortierung zur Maximierung der Materialreinheit.

- Segmentierung der Materialarten: Spezielle Behälter und Lagerbereiche für unterschiedliche Nebenprodukte verhindern Vermischungen.

- Qualitätskontrollen: Regelmäßige Stichproben helfen, die Effizienz der Sortierung zu überwachen und Optimierungspotenziale zu erkennen.

| Technologie | Vorteil | Anwendungsbereich |

|---|---|---|

| Optische Sortierung | Hohe Präzision bei Farb- und Formunterscheidung | Kunststoffe, Glas |

| Magnetabscheidung | Schnelle Trennung von Metallen | Metallhaltige Nebenprodukte |

| Manuelle Sortierung | Flexibel für schwer automatisierbare Materialien | Biogene Abfälle, Mischmaterialien |

– Innovative Aufbereitungstechnologien

Moderne Verfahren zur Aufbereitung von Nebenprodukten zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltverträglichkeit aus. Durch die Kombination physikalischer, chemischer und biologischer Technologien können selbst komplexe Nebenstoffe in wertvolle Rohstoffe umgewandelt werden. Insbesondere membranbasierte Trennverfahren und biotechnologische Prozesse bieten dabei flexible Lösungsansätze, um unterschiedliche Abfallströme gezielt zu reinigen und aufzubereiten. Diese Innovationen tragen maßgeblich zu einer verbesserten Ressourcennutzung und Reduktion von Deponievolumen bei.

- Membranseparation zur Selektiven Fraktionierung

- Enzymatische Aufbereitung zur Biokonversion

- Thermische Verfahren mit Energie-Rückgewinnung

- Modulare Prozessanlagen zur Anpassung an unterschiedliche Nebenprodukte

Eine übersichtliche Gegenüberstellung ausgewählter Technologien veranschaulicht die Stärken und Einsatzbereiche:

| Technologie | Vorteile | Herausforderungen |

|---|---|---|

| Membranfiltration | Hohe Selektivität, geringer Energieverbrauch | Membranfouling, Investitionskosten |

| Biotechnologische Aufbereitung | Schonende Verarbeitung, vielseitig einsetzbar | Lange Prozesszeiten, empfindlich gegenüber Störungen |

| Thermische Behandlung | Effektive Volumenreduktion, Energierückgewinnung | Hohe Emissionen, hoher Energieinput |

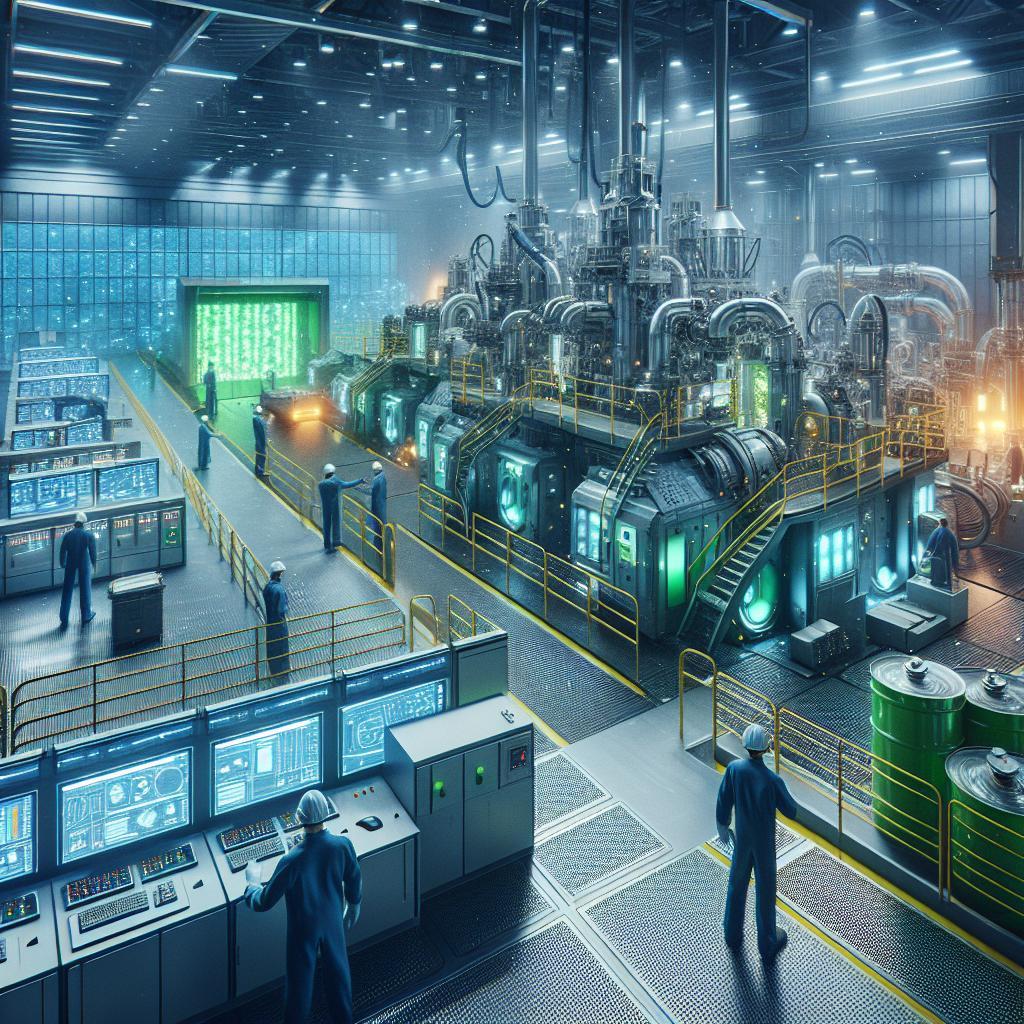

– Qualitätssteigerung durch Prozesskontrolle

Die kontinuierliche Überwachung und Steuerung aller Produktionsschritte trägt entscheidend zur Steigerung der Produktqualität bei. Durch den Einsatz moderner Prozesskontrollsysteme können Schwankungen frühzeitig erkannt und gezielt optimiert werden. Dies minimiert nicht nur Ausschuss und Nacharbeit, sondern gewährleistet auch eine gleichbleibend hohe Qualität der Nebenprodukte, die für die weitere Nutzung essenziell ist.

Effektive Prozesskontrolle umfasst dabei mehrere Kernaspekte:

- Echtzeit-Datenerfassung: Über Sensoren und automatisierte Systeme werden relevante Prozessparameter direkt erfasst und ausgewertet.

- Fehlermanagement: Abweichungen werden sofort identifiziert und können zeitnah korrigiert werden.

- Regelmäßige Analysen: Statistische Auswertungen dienen zur ständigen Optimierung der Prozessabläufe.

– Wirtschaftliche Potenziale und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit lassen sich durch folgende Faktoren effektiv verbinden:

- Reduktion von Abfallmengen und damit verbundene Entsorgungskosten

- Erhöhung der Ressourceneffizienz durch Kreislaufwirtschaft

- Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und Erfüllung gesetzlicher Umweltauflagen

- Innovationsförderung durch Entwicklung neuer Verwertungstechnologien

| Wirtschaftlicher Vorteil | Beispiel | Nutzen für Nachhaltigkeit |

|---|---|---|

| Kosteneinsparung | Verwertung von Industrieabfällen | Reduzierter Rohstoffverbrauch |

| Markterschließung | Herstellung nachhaltiger Verpackungen | Verringerung des Plastikmülls |

| Imagegewinn | Produktzertifizierungen (z. B. Bio, Recycling-Siegel) | Stärkung der Kundenbindung durch umweltbewusstes Handeln |

Was versteht man unter Recycling von Nebenprodukten?

Recycling von Nebenprodukten bezeichnet die Wiederverwertung von Produktionsresten, die normalerweise als Abfall gelten. Diese Materialien werden gezielt weiterverarbeitet, um neue, wertvolle Materialien oder Produkte herzustellen und so Ressourcen zu schonen.

Welche Vorteile bieten optimierte Recyclingprozesse für Nebenprodukte?

Optimierte Prozesse steigern die Effizienz und Qualität der Nutzung von Nebenprodukten. Dadurch reduzieren sich Umweltbelastungen, Produktionskosten und der Bedarf an Primärrohstoffen. Gleichzeitig entstehen hochwertige Sekundärrohstoffe mit breitem Anwendungspotenzial.

Welche Technologien kommen bei der Nebenproduktverwertung zum Einsatz?

Technologien wie mechanische Aufbereitung, chemische Umwandlung und biologische Behandlung werden angewandt. Moderne Verfahren ermöglichen die selektive Trennung und Aufbereitung, wodurch die Reinheit und Qualität der recycelten Nebenprodukte verbessert wird.

In welchen Branchen spielt die Nutzung von Nebenprodukten eine besondere Rolle?

Industriezweige wie die Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Holz- und Metallindustrie profitieren stark von der Nebenproduktverwertung. Dort fallen große Mengen an Nebenprodukten an, die durch Recycling wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden können.

Welche Herausforderungen bestehen bei der Umsetzung optimierter Recyclingprozesse?

Herausforderungen umfassen die Variabilität der Nebenproduktzusammensetzung und die technischen Anforderungen der Aufbereitung. Auch wirtschaftliche Aspekte und die Entwicklung effizienter Verfahren stellen Hürden dar, die kontinuierliche Forschung und Anpassungen erfordern.